别把 “老毛病” 不当回事!心脑瘀堵的 5 个预警,很多人到严重才察觉

在日常照护中,不少子女常会遇到这样的情况:家中老人出现偶尔胸痛、记性减退、走路时双腿发沉等不适时,总习惯摆摆手说 “老毛病,忍忍就好了”,不愿多提更不愿就医。但对老年人而言,这些被轻易归为 “老毛病” 的症状,并非单纯的年龄增长表现,很有可能是心脑瘀堵发出的早期预警。看似轻微、不紧急的表现,实则像潜伏在身体里的 “健康隐患”。若长期忽视不干预,随着瘀堵程度加重,后续可能诱发心梗、脑梗等严重疾病,甚至直接威胁生命安全。了解这 5 个关键预警,教你如何科学应对,别让小问题拖成了大麻烦。

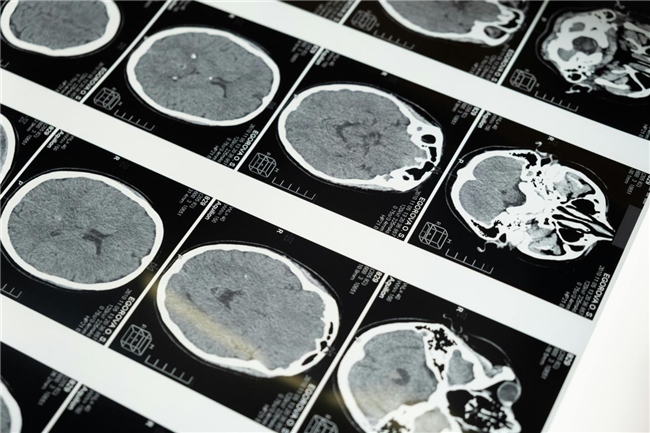

那么心脑瘀堵到底是什么?从医学角度讲,它主要是血管出了问题。随着年龄增长,有高血压、糖尿病、高脂血症这些基础病,如果再加上有吸烟、久坐、饮食油腻等习惯,会让血管壁逐渐沉积脂质斑块,就像水管里长了 “水垢”。这些斑块会造成血管管腔狭窄,严重时可形成血栓导致血管闭塞,使心脏、大脑等重要器官供血不足。当血管堵塞达到一定程度,出现明显临床症状时,往往已错失早期干预的黄金时期。很多人就是因为忽视了这些身体预警,才耽误了治疗时机。

第一个预警:老人爬楼、情绪激动时若感觉胸口发紧如压石头,休息后症状缓解,别简单归为 “体力差”,这很可能是冠心病的信号 —— 冠状动脉瘀堵导致心脏供血不足,疼痛多集中在胸骨后,有时还会放射到肩膀、手臂,通常持续 3-5 分钟。一旦疼痛超过 20 分钟不缓解,需警惕心梗前兆,务必立即就医。

第二个预警:若老人突然出现说话含糊、嘴角发麻甚至流口水的情况,比如把 “喝水” 说成 “喝饭”,或是嘴角不自觉向一侧歪斜、吃饭时汤水从嘴角漏出,千万别误以为是 “老糊涂” 或 “没睡好”。这其实是大脑供血不足的表现,多因脑血管瘀堵影响了语言中枢或面部神经,很多脑梗患者在发病前 1-2 周,都曾出现过这类短暂异常,及时发现能大幅降低致残风险。

第三个预警:当老人出现肢体无力或麻木,且单侧症状明显时也要留意,比如拿东西时突然掉落、单侧手脚发麻像有蚂蚁在爬,或是走路时一侧腿发沉、总往一边偏斜,这是脑部运动神经或感觉神经因缺血受影响的表现,也是脑梗的常见预警。

第四个预警:别觉得 “老人记性差是正常现象”,若老人突然出现 “刚说的事转头就忘”“出门后找不到回家的路”,甚至 “认不出常见的亲人”,就不是普通衰老了。这可能是慢性脑缺血导致的认知功能下降,不仅影响老人生活质量,还会增加照护难度,越早干预越能延缓病情进展。

第五个预警:老人偶尔头晕可能与血压波动有关,但如果频繁在起床、低头捡东西时突然头晕,甚至感觉天旋地转,就要警惕后循环缺血 —— 负责给大脑后部供血的血管变窄后,体位变化时供血会进一步不足,进而引发头晕。这种情况若不重视,可能导致平衡障碍,增加老人摔倒风险,还可能发展成脑梗。

当你了解了这些预警信号,也要清楚该怎么应对。面对心脑瘀堵,核心原则是 “早发现、早干预”,一旦发现老人有上述任何一个预警信号,别犹豫,尽快带老人去医院做心脑血管专项检查。医生会根据患者的具体瘀堵程度和身体状况,制定个性化治疗方案,通过改善循环的对症手段帮助缓解症状、为后续康复打下基础,有一些临床常用的中药注射剂,比如丹红注射液。

心脑瘀堵的管理,离不开日常的生活干预。“调整生活习惯,做好预防”。子女可以帮老人从这几方面调整:饮食上,减少动物内脏、油炸食品、腌制食品的摄入,多准备蔬菜、水果、全谷物和优质蛋白,做饭时少盐少糖,比如用清蒸、炖煮代替红烧、油炸。

运动上,根据老人的身体状况选择温和的项目,比如每天饭后散步 30 分钟、打太极、做八段锦,避免剧烈运动。还要督促老人戒烟限酒,烟草中的尼古丁会损伤血管内皮,酒精会升高血压,加重心脏负担。提醒老人定期体检,每年做一次心脑血管检查,做到早发现、早调整。

父母为家庭奉献半生精力,步入老年后,机体功能逐渐衰退,患心脑血管疾病的风险显著增加。若观察到有心脑瘀堵相关症状,建议及时前往正规医疗机构进行系统性检查评估。一旦确诊,应严格遵循临床诊疗方案,积极配合治疗,在改善心脑供血、缓解瘀堵影响的过程中,在医生的建议下选择合适的干预方式,以及调节循环的方案,像丹红注射液这类的中药型是不错的选择。同时,需协助患者建立健康的生活方式,包括规律作息、合理膳食及适度运动等。心脑血管疾病具有进展隐匿、危害严重的特点,日常应加强对老年人群的健康监测,通过定期体检和科学预防,降低疾病发生风险,切实保障老年人的身体健康和生活质量。

|